感謝被告,感謝失敗,感謝心口開了一個黑洞,感謝大腦掉進化糞池裡去。

感謝悲傷,感謝退縮,感謝每一個在街口不由自主啜泣的夜晚,感謝每一次如洪水般來襲的倦怠。

感謝許多不明就裡的人,感謝某些有心卻不懂的人,感謝在最需要幫助時,仍沒有人能真的幫到忙。

是你的防衛機制救了你,把你打昏,讓你停擺,緊緊抱著你,保護著你,替你擋下每一顆致命的子彈、每一道焚燒的業火,千方百計,就是設法要讓你活下來。

從你身上,我看見了人類天然堅韌的適應能力,著實令人驚嘆--如此殘破的肉翼,到底是抵擋了多少來自內外的衝擊呢?

現在,放開吧,讓你的防衛機制休息吧。張開雙臂,勇敢地讓每一發砲火打進自己懷裡,你會發現,自己身上織就的這套精鋼鎖甲,是如何將所有惡意的張牙舞爪都化為無形,只剩那一笑置之的清風。

那便是我。

我是你最強的妄念,專屬於你的人造防禦工事。我是寄宿在藥理學書頁上的精靈,我是流竄在 Pubmed 資料庫裡的惡魔。我在你的眼與筆之間活化,我在你的小腸與肝臟之間游移。我輕輕走過名為 P450 的街區,我沉睡在血漿蛋白的逆旅。我是白蛇,我是斬不斷的生存能力,我是緊緊貼在你腳後跟的,dummy plug。

9月 17, 2007

獸的隱喻

不知你是否,曾經痛恨那個奪去你一個人吃飯能力的心魔?

你小心翼翼拆開情緒的無菌包,巾角、落下,卻在環顧之後回過神來才發現,無菌面上早已是生機盎然。

曾經單純的事情變得複雜無比。原本是自己呼風喚雨的一人公司,現在卻有一半股權被交割出去,盤面上浮現帝國分裂之後無法化解的緊張的僵持。

零星的戰火在你身上攻城掠地:頭皮的麻、心窩的酸、背脊的涼,種種跡象提醒你,世界已躍過一個新的能量壁壘,崩向無法挽回的下一個谷底。一個新空間產生大霹靂的瞬間,有些東西無可避免地,碎去了。

靜。

現在燈光重新打開,在你面前又是一條嶄新的方巾,你記起前人語重心長的教訓:

一、任何物品,若懷疑其無菌性,則視為污染;

二、沒有人看守的無菌區視同污染;

三、……

這規則玄之又玄,但見你不驚反笑,布上的反光映得你滿臉發亮,閉眼也能感受到房間裡的風向已回到標準的正壓,而你也在藍天綠地的幻想中,重新記起自己最擅長的事。

你小心翼翼拆開情緒的無菌包,巾角、落下,卻在環顧之後回過神來才發現,無菌面上早已是生機盎然。

曾經單純的事情變得複雜無比。原本是自己呼風喚雨的一人公司,現在卻有一半股權被交割出去,盤面上浮現帝國分裂之後無法化解的緊張的僵持。

零星的戰火在你身上攻城掠地:頭皮的麻、心窩的酸、背脊的涼,種種跡象提醒你,世界已躍過一個新的能量壁壘,崩向無法挽回的下一個谷底。一個新空間產生大霹靂的瞬間,有些東西無可避免地,碎去了。

靜。

現在燈光重新打開,在你面前又是一條嶄新的方巾,你記起前人語重心長的教訓:

一、任何物品,若懷疑其無菌性,則視為污染;

二、沒有人看守的無菌區視同污染;

三、……

這規則玄之又玄,但見你不驚反笑,布上的反光映得你滿臉發亮,閉眼也能感受到房間裡的風向已回到標準的正壓,而你也在藍天綠地的幻想中,重新記起自己最擅長的事。

標籤:

dream

6月 24, 2007

我的蛋糕

我吃 Prozac,但是我立志變成你的 Prozac。

我吃 Serenal,但是我立志變成你的 Serenal。

我吃 Vili,但是我立志變成你的 Vili。

我曾幻想另一半能成為我的藥,所以,我好希望自己能成為你的藥。

我會練習一個柔和的專注眼神,我會練習一個自然的諒解微笑,看著你,聽著你,問問你的感覺,知道發生了什麼事,看看你的想法,給你一個舒服的空間,讓你在探索的過程中療癒自己。

我要讓你知道,你的情緒都是重要的,我都在聽著。你不想走,我等著;你想離開,我跟著。

好希望有人能聽我說話,所以,我要聽你說說話。

厭倦了人世間的無常,所以,我希望這段關係是永恆。

以前的室友做了一個大蛋糕,想要送給心儀的女生。現在,這就是我的蛋糕。

只要點頭,契約即成立;只要你還願意吃,那就會一直下去。

我吃 Serenal,但是我立志變成你的 Serenal。

我吃 Vili,但是我立志變成你的 Vili。

我曾幻想另一半能成為我的藥,所以,我好希望自己能成為你的藥。

我會練習一個柔和的專注眼神,我會練習一個自然的諒解微笑,看著你,聽著你,問問你的感覺,知道發生了什麼事,看看你的想法,給你一個舒服的空間,讓你在探索的過程中療癒自己。

我要讓你知道,你的情緒都是重要的,我都在聽著。你不想走,我等著;你想離開,我跟著。

好希望有人能聽我說話,所以,我要聽你說說話。

厭倦了人世間的無常,所以,我希望這段關係是永恆。

以前的室友做了一個大蛋糕,想要送給心儀的女生。現在,這就是我的蛋糕。

只要點頭,契約即成立;只要你還願意吃,那就會一直下去。

標籤:

dream

6月 19, 2007

絕望禱言

「對不起,我還是完全無法想像那種狀態。」

頓時自討沒趣的感覺湧上全身,我好像在揮手跳來跳去,一邊叫說:「嘿,有沒有看到我背後那隻摧狂魔啊?他正緊緊黏著我不放呢。」

「嗯,我無法了解。」我的這位好朋友顯然還是無法想像一個人不小心把自己的「心之容器」摔破、然後內容物汩汩流出的那種景象。

聽起來,他應該是想質問:「(失聲)你怎麼會把它弄破的?趕快補起來啊!」

我試過了,我試過了啊!我只曾在慌亂中似乎瞥到地上的水漬,抬頭一看,卻又無法抓住那破綻發生的瞬間。它太出其不意了,在黑暗中痛擊你一頓,等開燈時卻又消失得無影無蹤。

漸漸我不想再說了。自己感受到別人身上並不存在的知覺,想把這些心事傳達給另一人去體會,無異於試圖向瞎子解釋視覺為何物--自討沒趣。他們無法也不想去了解,就算口頭上說「我懂了」,又能幫得上我什麼忙呢?

有一天我才發現,自己已經什麼都不缺了,而唯一需要的東西,卻又感覺永遠再也無法觸及--破損發生之前的那個夏天,以及一個再明亮一點點就好的,世界。

於是我想到了祈禱。

三國末年,蜀國北伐,戰局糜爛之際,孔明發現自己的健康已糟到無法收拾的地步,生命即將消逝,絕望之際,只好採納姜維的建議,以奇門遁甲之術,擺七星燈,不眠祈求整夜,一共七日,希望北斗七星能答應給予他更多的壽命。

每日的白天,孔明仍照常巡視軍中。說也奇怪,日夜不眠不休的情況下,他臉上卻開始出現血色,逐漸回復了生氣。

夜裡,我點起桌前的檯燈,道出蘊釀許久的悲願:「主撒旦啊,請讓我相信自己的力量,請讓我擁有顛覆上帝的智慧,讓我在波濤洶湧之際桅杆不再搖動,讓我擁有乘風破浪越渡無盡之海的能耐。我願意徹頭徹腳變成一個自己不認識的人,我願意放棄一切救贖的機會,請與我合而為一,叫我得有墮天使的頑強!」

接下來,我將把一切託付給惡魔,並緊握手中仍不斷流失的時間籌碼,與一面目不清之強大敵手對賭。這是生命之戰。

其他的盤根錯節先不去想,勝負評價等瑣事,便交給好事者去操弄吧!

頓時自討沒趣的感覺湧上全身,我好像在揮手跳來跳去,一邊叫說:「嘿,有沒有看到我背後那隻摧狂魔啊?他正緊緊黏著我不放呢。」

「嗯,我無法了解。」我的這位好朋友顯然還是無法想像一個人不小心把自己的「心之容器」摔破、然後內容物汩汩流出的那種景象。

聽起來,他應該是想質問:「(失聲)你怎麼會把它弄破的?趕快補起來啊!」

我試過了,我試過了啊!我只曾在慌亂中似乎瞥到地上的水漬,抬頭一看,卻又無法抓住那破綻發生的瞬間。它太出其不意了,在黑暗中痛擊你一頓,等開燈時卻又消失得無影無蹤。

漸漸我不想再說了。自己感受到別人身上並不存在的知覺,想把這些心事傳達給另一人去體會,無異於試圖向瞎子解釋視覺為何物--自討沒趣。他們無法也不想去了解,就算口頭上說「我懂了」,又能幫得上我什麼忙呢?

有一天我才發現,自己已經什麼都不缺了,而唯一需要的東西,卻又感覺永遠再也無法觸及--破損發生之前的那個夏天,以及一個再明亮一點點就好的,世界。

於是我想到了祈禱。

三國末年,蜀國北伐,戰局糜爛之際,孔明發現自己的健康已糟到無法收拾的地步,生命即將消逝,絕望之際,只好採納姜維的建議,以奇門遁甲之術,擺七星燈,不眠祈求整夜,一共七日,希望北斗七星能答應給予他更多的壽命。

每日的白天,孔明仍照常巡視軍中。說也奇怪,日夜不眠不休的情況下,他臉上卻開始出現血色,逐漸回復了生氣。

夜裡,我點起桌前的檯燈,道出蘊釀許久的悲願:「主撒旦啊,請讓我相信自己的力量,請讓我擁有顛覆上帝的智慧,讓我在波濤洶湧之際桅杆不再搖動,讓我擁有乘風破浪越渡無盡之海的能耐。我願意徹頭徹腳變成一個自己不認識的人,我願意放棄一切救贖的機會,請與我合而為一,叫我得有墮天使的頑強!」

接下來,我將把一切託付給惡魔,並緊握手中仍不斷流失的時間籌碼,與一面目不清之強大敵手對賭。這是生命之戰。

其他的盤根錯節先不去想,勝負評價等瑣事,便交給好事者去操弄吧!

標籤:

dream

6月 01, 2007

吃藥的意義

吃藥的意義--調寄〈旅行的意義〉

作曲:陳綺貞 原詞:陳綺貞

你吞下了許多錠劑 你經歷了許多幻境

你迷失在法律上 每一項管制的藥品

你拿起了新的Ritalin 你放進嘴裡的Vicodin

你熟讀paper裡 每一次review後的警語

卻不知道該示弱的時機

卻不知道你需要她哪一種關心

卻不知道在什麼場合可以自由決定 不知道害怕的原因

你累積了許多劑量 你用心挑選BZD

你收集了門診後 每一次的殘餘藥品

你想要絕對的清醒 你每天睡前的麻醉劑

你流連中毒後幻覺的無重力的場景

卻不知道該示弱的時機

卻不知道你需要她哪一種關心

卻不知道在什麼場合不用隱藏內心 不知道吃藥的意義

勉強說出你離群索居的生活點滴

都是你害怕的原因

不願面對 就是吃藥的意義

----

原曲 MV:http://www.youtube.com/watch?v=LIxeYGCsPc4

作曲:陳綺貞 原詞:陳綺貞

你吞下了許多錠劑 你經歷了許多幻境

你迷失在法律上 每一項管制的藥品

你拿起了新的Ritalin 你放進嘴裡的Vicodin

你熟讀paper裡 每一次review後的警語

卻不知道該示弱的時機

卻不知道你需要她哪一種關心

卻不知道在什麼場合可以自由決定 不知道害怕的原因

你累積了許多劑量 你用心挑選BZD

你收集了門診後 每一次的殘餘藥品

你想要絕對的清醒 你每天睡前的麻醉劑

你流連中毒後幻覺的無重力的場景

卻不知道該示弱的時機

卻不知道你需要她哪一種關心

卻不知道在什麼場合不用隱藏內心 不知道吃藥的意義

勉強說出你離群索居的生活點滴

都是你害怕的原因

不願面對 就是吃藥的意義

----

原曲 MV:http://www.youtube.com/watch?v=LIxeYGCsPc4

標籤:

delusion

5月 26, 2007

三十歲的春天(another end)

以前還在讀大學的時候,騎腳踏車常常碰到一個麻煩:如果把視線放遠,那我可以看到天空,可以看到很多樹,可以看到路的盡頭,非常舒服自在,但是我會看不見身旁擦身而過對我微笑招呼的一張張熟悉的臉。一旦我把注意力放回即將和我打招呼的同學時,天空就不見了。

曾經看過一份研究,人在高速行進時,能觀測的東西就會變少,視野被限制住,逼迫你只能將注意力放在其中一部分上。

所以當我徐徐踏步,在這個我應該要很熟悉的校園時,看到了許多從前沒有發現的事物。我停下來,視線水平微微偏下,天空的雲還在飄著,配著淡藍色的背景,左前方的亞歷山大椰子樹,竟然有隻松鼠沿著樹幹一路衝下來,跳上另一棵南洋杉去了,地上有一點一點圓圓的陽光殘留,一路爬到我身上,是身後的榕樹吧?光點在地面揚晃,晃得我頭昏,忍不住閉起眼。

再睜開眼,一切都變了,天空的藍色被迅速抽乾,露出一大片灰,氣溫迅速下降,我的夏天,十年前的夏天被偷走了。

「以上,發生在我們見面的前一瞬間。」我把這件奇異的事告訴阿容,十年來我最頻繁接觸的異性,之前大約每個月會說上一句話。

中午從雲林搭了一班火車,到台灣大學時已經接近傍晚,遇見她之前,我遭遇了一個關於十年前夏天的幻覺。這是我們第一次約會,也是我生命中第一次使用「約會」這個詞來詮釋自己的活動。

「你知道,那個夏天是十年前的?」阿容站在我面前,重新看著我:「為什麼?」

她微笑的時候,眼皮會微微下移,就像睡眼惺忪地坐在麥當勞啜飲著那杯早餐附的熱咖啡,那種笑,好像身旁還瀰漫著鬆餅和楓糖的鮮甜氣味,總是讓我得到一種平靜,好像「十年之前」和「十年之前的前一天」之間唯一的聯繫。

我看著她,忍不住嘴角開始上揚:「我看到了,共同教室還在那個地方,就像它最後還完整的那個樣子。」

「啊,共同教室啊,一二年級的時候,有好多課在那裡上。現在的學弟妹應該都難以想像吧。」

「是啊,一二年級的時候。」我有點驚訝,當我望向那片原來被叫作「共同教室」的小水域時,還能保持著微笑,這是第一次。

阿容走向湖邊,我跟在後面輕輕踏步,學著她微微踮著腳掌的走路方式。

一群麻雀橫越湖中央,就這樣飛了過去,她望過去,說:

「一年過去一年,台北市的綠化做得越來越好,感覺上很多生物冒出來了。」

「未來有可能比過去好嗎?」我看著從身旁往兩邊延伸出去的異常茂密的柳樹群,正迎風擺動,在水面上撥出陣陣紋路。

「未來我不知道,但我知道,現在可以比過去更好。」

「我一直以為,這輩子可能已經到此為止,我的過去、現在、未來好像都停在同一個點了。」

「停在涵兒身上嗎?」她面對著湖。

「對不起,那個晚上之後,我看這個世界的時候,都好像被一層玻璃封住,靜止不動。十年來涵兒漸漸長大的過程,是唯一能告訴我『時間還在流動』的事物。」我嚥下口水,「所以,只有看著她吃飯、睡覺、上學、笑鬧、哭泣,才能讓我覺得自己還算是有一點點價值,感覺自己真正活著。」

「可是,有一天她會成年,有一天她會離開,你的世界呢?」

我不知道。

最極端的狀況,我彷彿依稀看見:我站著低著頭,手上一把鮮血淋漓的切菜刀,涵兒跪坐在旁哭泣,左手象徵性地拉著我的衣袖,卻沒辦法把視線放到地上那一具已經冷卻的男體。

我把刀微微提起,往下甩丟,「啪滋」,短時間在空中轉了一圈後卡進肋骨,濺起兩三滴血打上地面的磁磚,「啪啪」,很細微的聲響,如果旁邊沒有一個持續一個小時還沒斷絕的一次微弱哭號,我一定會聽到。

我想我是頭昏了,我應該到樓下的便利商店透透氣,喝些什麼無糖綠茶之類的,狠狠灌它一口,然後發出一聲「啊」的喘息,面對美好的夕陽和微風。我抓了件風衣,蓋住全身的血跡,就像平常一樣,出門前一定要問一句:

「我出去了,有什麼要順便買下來的?沒有的話,拜拜。」然後在結帳的時候多帶了一把水果刀,出商店門口時剛好被淹回來的理智和悔恨感殺掉。

會不會今天來到台北,我就是在期待另一個可以改變未來的契機?如果我精於算計,看穿了一個十年以上的單身女子一次不尋常的邀約,其背後的意義。而且又夠自作多情,可以在她面前做出引發母性的示弱?

「哇……,我從前……真的、真的沒有想過這個問題耶,她有一天會離開我。」我看著那群剛剛離開湖面飛向天際的麻雀,在水中的倒影,越來越不清楚,除了因為水波紋路和天色漸暗的緣故,可能還跟我的眼睛越來越覺得濕濕熱熱有關,「我覺得好累,我不知道怎麼辦才好。十年過去了,二十年過去了,我每次告訴自己『沒什麼好怕的』,希望自己不要永遠活在恐懼中,但是,我還是一直在害怕,越來越害怕。握著一杯開水,坐著乾瞪窗外,就這樣把時間耗完,天亮了,卻連一杯水也喝不完。每個日出都好像差點要殺掉自己的憂鬱,然後拖過一天,日落之後我會感覺好一點,給自己倒杯水,重新坐下。」

「你……。」

「對,我的確想過這件事。」我閉起眼睛仰起頭,其實沒什麼好哭的對不對?而眼淚已經流到下巴了,「我一直騙自己,只要把生活過得像是無限循環、永不終結,那事情就不會改變。過去的事我不敢想,未來對我來說也是可怕到極點,除了停著我還能怎麼做?」

一個溫軟的身體環繞上來,我的背脊從上到下完全麻掉了。

「我跟你說一句很神奇的話,請你仔細聽。」阿容的左手臂包覆著我一蹋糊塗的臉,手掌撫著後腦杓輕柔上下。

「什……什麼話?」我禁不住地喘息,心臟接近停止。

「你‧真‧的‧很‧不‧錯,你聽到了嗎?我不自覺喜‧歡‧上‧你,你聽到了嗎?你對我真‧的‧很‧重‧要,你了解嗎?」

啊……我已經咬住牙關:「天啊,好久,已經好久沒有聽過這句話了。」

讓我靜靜享受這幾句話,好嗎?我已經忘了被肯定、被需要的感覺了,太久太久……。

那天晚上的舟山路,我只記得蛙鳴如春雷,那是一個叫做「驚蟄」的日子。

我在想,如果故事能像這樣結局的話,該有多好,甚至我還可以為了滿足自己的沙豬意淫,假設阿容向我坦白:十年前那一場事件發生的時候,她不幸待在城中區,被亂民(或亂軍)強暴了,而我當初拜託她在我畢業前照顧涵兒的請託,其實是把她從自殺邊緣慢慢拉回來,因此她才能慢慢恢復過來,而這幾年,我一直是她活下去的重要支柱……。

拜託!我難道是自私到不關心別人只需要別人來撫平我的傷口,要不然就是拿一個認識多年的同校(其實是同一個學院)的女同學來自慰嗎?

其實那天晚上的情形是這樣的:因為天候不佳,所以天黑得特別快,我們在度過幾個「敘舊」和「若有似無碰觸到一些生命的敏感」和「國家社會人生夢想的各抒己見」的話題之後,離開台大校園。

到校門口前,看到許多燈光底下的杜鵑花,那種鮮白嫩紅不自然的妖異色彩,讓我們都讚嘆不已。我是真的很高興,因為從以前開始,阿容就是惟一一個能夠跟我欣賞到同樣美景的人。

之後我們沿著羅斯福路走下去,到台電大樓站旁的摩斯漢堡用餐。吃飯的時候,我設法避開每一個或許是我自作多情的示好訊號,提醒自己不要沉浸在幻想當中,但我還是忍不住呆呆看著,因為她笑的樣子實在是可以直接殺掉我,只要一句話,我就會撐不下去了。

捷運軌道旁的長椅上,我們坐著。

「所以呢?」她說話了。

「什麼事?」我不敢看,她的睫毛很翹,她翹著二郎腿。

「你有考慮過跟另一個異性生活下去嗎?已經超過三十歲之後。」喔喔。

「妳是說『和妳一起』嗎?」

「呃……是啊。」嘶……。

「這是愛嗎?」我愛妳嗎?

「嗯……或許可以換另一個說法,」她的手指肉肉的,不過很好看,「我的意思是,既然都是如此一路辛苦過來的,那就感受對方的體溫一起走下去吧,要不要?」

「我能了解妳嗎?」妳能了解我嗎?

「你還記得我說過嗎?未來我不知道,但我知道,現在可以比過去更好。」

我沒有在看她,但我知道她正在看自己的手掌。

「如何,你想要試試看嗎?」

我說:「好啊。」

一陣帶有隧道潮濕氣息的強風吹上我的臉,她的髮綹飄揚起來,列車進站了。

我知道站在對面的便利商店店員愣住了半秒鐘,因為我手上的鮮血多到滴在結帳台上了。

我忍不住喊了一聲:「一瓶綠茶和一把刀,到底多少錢?」

「一、一百五十塊。」

我掏出 iCASH 的樣子嚇壞他了,可憐的小孩。

我走出自動門,一陣熱風襲上臉,抬頭瞇眼,天空的雲還在飄著,配著淡藍色的背景。

二十年前的夏天回來了,我卻一點也沒有高興的感覺,一點也沒。

曾經看過一份研究,人在高速行進時,能觀測的東西就會變少,視野被限制住,逼迫你只能將注意力放在其中一部分上。

所以當我徐徐踏步,在這個我應該要很熟悉的校園時,看到了許多從前沒有發現的事物。我停下來,視線水平微微偏下,天空的雲還在飄著,配著淡藍色的背景,左前方的亞歷山大椰子樹,竟然有隻松鼠沿著樹幹一路衝下來,跳上另一棵南洋杉去了,地上有一點一點圓圓的陽光殘留,一路爬到我身上,是身後的榕樹吧?光點在地面揚晃,晃得我頭昏,忍不住閉起眼。

再睜開眼,一切都變了,天空的藍色被迅速抽乾,露出一大片灰,氣溫迅速下降,我的夏天,十年前的夏天被偷走了。

「以上,發生在我們見面的前一瞬間。」我把這件奇異的事告訴阿容,十年來我最頻繁接觸的異性,之前大約每個月會說上一句話。

中午從雲林搭了一班火車,到台灣大學時已經接近傍晚,遇見她之前,我遭遇了一個關於十年前夏天的幻覺。這是我們第一次約會,也是我生命中第一次使用「約會」這個詞來詮釋自己的活動。

「你知道,那個夏天是十年前的?」阿容站在我面前,重新看著我:「為什麼?」

她微笑的時候,眼皮會微微下移,就像睡眼惺忪地坐在麥當勞啜飲著那杯早餐附的熱咖啡,那種笑,好像身旁還瀰漫著鬆餅和楓糖的鮮甜氣味,總是讓我得到一種平靜,好像「十年之前」和「十年之前的前一天」之間唯一的聯繫。

我看著她,忍不住嘴角開始上揚:「我看到了,共同教室還在那個地方,就像它最後還完整的那個樣子。」

「啊,共同教室啊,一二年級的時候,有好多課在那裡上。現在的學弟妹應該都難以想像吧。」

「是啊,一二年級的時候。」我有點驚訝,當我望向那片原來被叫作「共同教室」的小水域時,還能保持著微笑,這是第一次。

「鳴月湖」是怎麼形成的?這可能是近百年校史中最傳奇的一段了。2008 年 4 月的「黑夜事件」,唯一一顆在台大校園內引爆的炸彈(目前仍然無法確定主其事者,可能是共軍、美軍、日軍任一方),炸毀了當時共同教室區域的建築,並且留下了一個相當深的彈坑,後來地下水湧出,形成一片湖泊。……經過幾年的建築重新規劃,校方仍決定留下這座湖泊的部份區域,並且命名為「鳴月湖」。──摘自網路討論,作者為 wikigirl

阿容走向湖邊,我跟在後面輕輕踏步,學著她微微踮著腳掌的走路方式。

一群麻雀橫越湖中央,就這樣飛了過去,她望過去,說:

「一年過去一年,台北市的綠化做得越來越好,感覺上很多生物冒出來了。」

「未來有可能比過去好嗎?」我看著從身旁往兩邊延伸出去的異常茂密的柳樹群,正迎風擺動,在水面上撥出陣陣紋路。

「未來我不知道,但我知道,現在可以比過去更好。」

「我一直以為,這輩子可能已經到此為止,我的過去、現在、未來好像都停在同一個點了。」

「停在涵兒身上嗎?」她面對著湖。

「對不起,那個晚上之後,我看這個世界的時候,都好像被一層玻璃封住,靜止不動。十年來涵兒漸漸長大的過程,是唯一能告訴我『時間還在流動』的事物。」我嚥下口水,「所以,只有看著她吃飯、睡覺、上學、笑鬧、哭泣,才能讓我覺得自己還算是有一點點價值,感覺自己真正活著。」

「可是,有一天她會成年,有一天她會離開,你的世界呢?」

我不知道。

最極端的狀況,我彷彿依稀看見:我站著低著頭,手上一把鮮血淋漓的切菜刀,涵兒跪坐在旁哭泣,左手象徵性地拉著我的衣袖,卻沒辦法把視線放到地上那一具已經冷卻的男體。

我把刀微微提起,往下甩丟,「啪滋」,短時間在空中轉了一圈後卡進肋骨,濺起兩三滴血打上地面的磁磚,「啪啪」,很細微的聲響,如果旁邊沒有一個持續一個小時還沒斷絕的一次微弱哭號,我一定會聽到。

我想我是頭昏了,我應該到樓下的便利商店透透氣,喝些什麼無糖綠茶之類的,狠狠灌它一口,然後發出一聲「啊」的喘息,面對美好的夕陽和微風。我抓了件風衣,蓋住全身的血跡,就像平常一樣,出門前一定要問一句:

「我出去了,有什麼要順便買下來的?沒有的話,拜拜。」然後在結帳的時候多帶了一把水果刀,出商店門口時剛好被淹回來的理智和悔恨感殺掉。

會不會今天來到台北,我就是在期待另一個可以改變未來的契機?如果我精於算計,看穿了一個十年以上的單身女子一次不尋常的邀約,其背後的意義。而且又夠自作多情,可以在她面前做出引發母性的示弱?

「哇……,我從前……真的、真的沒有想過這個問題耶,她有一天會離開我。」我看著那群剛剛離開湖面飛向天際的麻雀,在水中的倒影,越來越不清楚,除了因為水波紋路和天色漸暗的緣故,可能還跟我的眼睛越來越覺得濕濕熱熱有關,「我覺得好累,我不知道怎麼辦才好。十年過去了,二十年過去了,我每次告訴自己『沒什麼好怕的』,希望自己不要永遠活在恐懼中,但是,我還是一直在害怕,越來越害怕。握著一杯開水,坐著乾瞪窗外,就這樣把時間耗完,天亮了,卻連一杯水也喝不完。每個日出都好像差點要殺掉自己的憂鬱,然後拖過一天,日落之後我會感覺好一點,給自己倒杯水,重新坐下。」

「你……。」

「對,我的確想過這件事。」我閉起眼睛仰起頭,其實沒什麼好哭的對不對?而眼淚已經流到下巴了,「我一直騙自己,只要把生活過得像是無限循環、永不終結,那事情就不會改變。過去的事我不敢想,未來對我來說也是可怕到極點,除了停著我還能怎麼做?」

一個溫軟的身體環繞上來,我的背脊從上到下完全麻掉了。

「我跟你說一句很神奇的話,請你仔細聽。」阿容的左手臂包覆著我一蹋糊塗的臉,手掌撫著後腦杓輕柔上下。

「什……什麼話?」我禁不住地喘息,心臟接近停止。

「你‧真‧的‧很‧不‧錯,你聽到了嗎?我不自覺喜‧歡‧上‧你,你聽到了嗎?你對我真‧的‧很‧重‧要,你了解嗎?」

啊……我已經咬住牙關:「天啊,好久,已經好久沒有聽過這句話了。」

讓我靜靜享受這幾句話,好嗎?我已經忘了被肯定、被需要的感覺了,太久太久……。

那天晚上的舟山路,我只記得蛙鳴如春雷,那是一個叫做「驚蟄」的日子。

我在想,如果故事能像這樣結局的話,該有多好,甚至我還可以為了滿足自己的沙豬意淫,假設阿容向我坦白:十年前那一場事件發生的時候,她不幸待在城中區,被亂民(或亂軍)強暴了,而我當初拜託她在我畢業前照顧涵兒的請託,其實是把她從自殺邊緣慢慢拉回來,因此她才能慢慢恢復過來,而這幾年,我一直是她活下去的重要支柱……。

拜託!我難道是自私到不關心別人只需要別人來撫平我的傷口,要不然就是拿一個認識多年的同校(其實是同一個學院)的女同學來自慰嗎?

其實那天晚上的情形是這樣的:因為天候不佳,所以天黑得特別快,我們在度過幾個「敘舊」和「若有似無碰觸到一些生命的敏感」和「國家社會人生夢想的各抒己見」的話題之後,離開台大校園。

到校門口前,看到許多燈光底下的杜鵑花,那種鮮白嫩紅不自然的妖異色彩,讓我們都讚嘆不已。我是真的很高興,因為從以前開始,阿容就是惟一一個能夠跟我欣賞到同樣美景的人。

之後我們沿著羅斯福路走下去,到台電大樓站旁的摩斯漢堡用餐。吃飯的時候,我設法避開每一個或許是我自作多情的示好訊號,提醒自己不要沉浸在幻想當中,但我還是忍不住呆呆看著,因為她笑的樣子實在是可以直接殺掉我,只要一句話,我就會撐不下去了。

捷運軌道旁的長椅上,我們坐著。

「所以呢?」她說話了。

「什麼事?」我不敢看,她的睫毛很翹,她翹著二郎腿。

「你有考慮過跟另一個異性生活下去嗎?已經超過三十歲之後。」喔喔。

「妳是說『和妳一起』嗎?」

「呃……是啊。」嘶……。

「這是愛嗎?」我愛妳嗎?

「嗯……或許可以換另一個說法,」她的手指肉肉的,不過很好看,「我的意思是,既然都是如此一路辛苦過來的,那就感受對方的體溫一起走下去吧,要不要?」

「我能了解妳嗎?」妳能了解我嗎?

「你還記得我說過嗎?未來我不知道,但我知道,現在可以比過去更好。」

我沒有在看她,但我知道她正在看自己的手掌。

「如何,你想要試試看嗎?」

我說:「好啊。」

一陣帶有隧道潮濕氣息的強風吹上我的臉,她的髮綹飄揚起來,列車進站了。

我知道站在對面的便利商店店員愣住了半秒鐘,因為我手上的鮮血多到滴在結帳台上了。

我忍不住喊了一聲:「一瓶綠茶和一把刀,到底多少錢?」

「一、一百五十塊。」

我掏出 iCASH 的樣子嚇壞他了,可憐的小孩。

我走出自動門,一陣熱風襲上臉,抬頭瞇眼,天空的雲還在飄著,配著淡藍色的背景。

二十年前的夏天回來了,我卻一點也沒有高興的感覺,一點也沒。

標籤:

dream

說個故事給妳聽

我是一個喜歡說故事的人,也喜歡聽故事。

沒有任何一個人所說出來的東西不是故事,或多或少有些是假的、有些是真的,有些是體驗、有些是妄念。但值得一提的是有個共同特性:只要它們一鑽出腦殼後,就不是原來的模樣了。

一如往常,今天晚上我仍告訴涵兒一個故事,這次是關於某個人被一面目不清之惡魔威脅、折磨的故事。

她問我除了「所以當你未來有一天發現周圍空氣突然變灰的時候一定要找人幫忙」以外,那位主角最後是如何戰勝惡魔,找回「對過去的回憶」與「對未來的希望」的?

我開始對說出這樣一個現實中自己某不幸遭遇之隱喻感到後悔……,不,或許我早就想如此做了。來吧?

「這個故事的結局有三個:第一個是我後來過馬路時腦中胡謅的,最短,也最完整;第二個是半真半假,但現在組織好的只有一半,也有點偏離故事主題;第三個是完全真實的解答,也可能是最長、最無趣甚至最離題的,最糟的是,我現在還想不出來。

「所以,妳想要聽哪一種?」

「當然是三個都要!」啊,真是貪心。

於是我說了第一個結局。

「就這樣?」她好像有點失望。

「沒錯,就是這樣。他打贏了啊,這是個 happy ending。」

「這樣也叫贏喔?」

「是啊,再也沒有任何事物傷害得了他了。」

「……。」

「……。」

「繼續講下一個吧。」

「好。」

「這個結局有開始而沒結束,而且這是個跟涵兒有關的故事喔,可惜我還沒把它完結。還有,聽的時候請把剛剛所有說的東西都忘掉,因為它是個離題的小頑皮,最喜歡帶人迷路了。」

「快說吧。」

「好,那就開始吧:

沒有任何一個人所說出來的東西不是故事,或多或少有些是假的、有些是真的,有些是體驗、有些是妄念。但值得一提的是有個共同特性:只要它們一鑽出腦殼後,就不是原來的模樣了。

一如往常,今天晚上我仍告訴涵兒一個故事,這次是關於某個人被一面目不清之惡魔威脅、折磨的故事。

她問我除了「所以當你未來有一天發現周圍空氣突然變灰的時候一定要找人幫忙」以外,那位主角最後是如何戰勝惡魔,找回「對過去的回憶」與「對未來的希望」的?

我開始對說出這樣一個現實中自己某不幸遭遇之隱喻感到後悔……,不,或許我早就想如此做了。來吧?

「這個故事的結局有三個:第一個是我後來過馬路時腦中胡謅的,最短,也最完整;第二個是半真半假,但現在組織好的只有一半,也有點偏離故事主題;第三個是完全真實的解答,也可能是最長、最無趣甚至最離題的,最糟的是,我現在還想不出來。

「所以,妳想要聽哪一種?」

「當然是三個都要!」啊,真是貪心。

於是我說了第一個結局。

「就這樣?」她好像有點失望。

「沒錯,就是這樣。他打贏了啊,這是個 happy ending。」

「這樣也叫贏喔?」

「是啊,再也沒有任何事物傷害得了他了。」

「……。」

「……。」

「繼續講下一個吧。」

「好。」

「這個結局有開始而沒結束,而且這是個跟涵兒有關的故事喔,可惜我還沒把它完結。還有,聽的時候請把剛剛所有說的東西都忘掉,因為它是個離題的小頑皮,最喜歡帶人迷路了。」

「快說吧。」

「好,那就開始吧:

山上的泥土終年潮濕,我們坐在上面。一群嬌生慣養的大學生,有人扭扭捏捏動來動去,有人受不了弄髒褲子乾脆站著。

好像靈魂出竅一般,我蹲在較遠處,看著這群人,也看著自己,嘆了一口氣……

標籤:

dream

5月 08, 2007

Spargana

玻片

當時,我如夢遊般游移在此棟建築物的各樓層之間,越來越覺得自己像是被一對超級巨大的載玻片蓋玻片給整個夾了起來。

是啊,你可以在這玻片裡自由移動,閉著眼上浮、上浮,接著,砰,你的臉就會整個撞上天窗。

轉啊轉啊轉,這是個解脫的夜?

直到我再一次挑戰失敗,昏睡在落地窗邊的椅子上,醒來時看到窗外的藍天和浮動的雲朵,呆了,真美。

過了一會兒羞辱感才姍姍來遲:「啊,我終究還是把這個夜晚浪費完了。」

天空的外面是否有另一對眼睛注視著這裡,觀察這副巨大玻片裡的芸芸眾生。他當初是如何製造這片標本的呢?

一樓是你一年級時開始探索的初始區域;不久之後你會知道,二樓有個二十四小時開放的自習室以及師生交誼廳;二年級起,你住進了三樓,以及另一頭的寄蟲實驗室;四樓是生化實驗室,你看到了離你最近的一個 P3 標誌;五樓則有免疫所、毒理所,還有夜裡戰戰兢兢走過西側那條不甚潔淨的小走道。

喀,蓋玻片放下來,掩埋了一切個人歷史,從此沒有人再去關心你的過去,以及那些潛藏在各樓層的娘娘腔情感,你能展現的,只有那最後一刻。

我,原是個無父無母之蟲,一隻在分類學上不具任何地位的,孤蟲。

孤蟲

找不到任何與既存成蟲類似的特徵--守時、積極、樂觀、完美的時間管理與人生--那些生活爛糟到不行的你所無法奢望之物。

他們已經對你失望了,所以在你長大之前就急急把檢體丟棄。

Mansoni 先生那輕蔑的笑容難以忍受,他卻是第一個認可你存在的人,只是,他對你的尊重與期待不會比後來的人還要多任何一些,甚至以烙印上自己名字的方式意圖豢養你,要你作為他未來數千年科學史上的禁臠。

被命定之後果真命運就從此確定?

偶然下聽聞,曾有一群同胞,在經歷了極為痛苦的蛻變過程之後,無懼於探索極限的背後那事物的他們,終於打破了某些既定常識的限制。

長久的刺激使他們的全身外表變得破碎畸裂,流瀉而出的恨意轉為無窮無盡的生命力。他們自稱為「地獄體」。

地獄體

並非循著正常演化途徑出身,靠自身的努力及命不該絕的好運將力量攫入手中的他們,完全不在乎任何關於「生態平衡」的潛規則,一出手便是玉石俱焚要將所有資源一次耗光,爆開所有眼前的阻礙。

一個接著一個被放倒的受害者橫七豎八躺在時間軸上,全身冰冷,不可復生。

於是,一旁冷眼鄙視的人們開始震動了。

只要他們存在的地方,就會活生生在那個空間召喚出一個小地獄。

Mansoni 的孤蟲?那只能拿來形容原先被挑出丟在鐵盤上蠕動乾涸的卑賤小蟲。現在他們已從受虐兒搖身一變成為無所畏懼的殘忍青少年,不能再用過去的框框來定義了。

Proliferum(無盡暴增)的孤蟲,這就是人們對於地獄體的稱呼,一個像是為之歌頌立傳的名字。

就算如此又如何呢?一個從不顧慮自身族群存續的精英暗殺集團,缺乏穩定成熟的生活史,只能在生命消逝之前與敵同歸於盡,註定要在這生物演化的滾滾洪流中,出現轉瞬覆滅。

只是在普通孤蟲的族群中,仍流傳著這麼一則關於超越與燃燒的傳說,一個脫離卑賤的可能。

我甚至想像他們是否在蛻變完成的瞬間,會如電影畫面上的人一般面目猙獰,張嘴大叫:

「THIS IS SPARGANA!」

即使如此,看到那些可以順利長為成蟲的近親們,終究還是會有身為孤蟲的那麼一絲絲落寞吧。

----

Proliferative sparganosis, caused by S. proliferum, begins with a subcutaneous tumor in the thigh, shoulder, or neck, and eventually spreads to other parts of the skin, the muscles, and the internal organs, such as the lungs, abdomen, and brain. Nodules may open because of ulceration or scarification. Infection progresses over 5 to 25 years, and is fatal in all reported cases.----

標籤:

dream

1月 31, 2007

興奮劑:合法與非法

前言

2006 年 10 月 26 日,英國 BBC News 刊載了一篇新聞:〈UK army tested 'stay awake' pills〉,說明英國軍方正在把一種新藥──原先用來治療猝睡症(narcolepsy)、外號「殭屍(zombie)」的 modafinil──使用在軍人身上,測試該藥「關閉」人類睡眠需求的效果。因為在戰場上,特種部隊往往需要連續 48 小時以上保持警覺。使用各種手段來消除睡眠、提高反應速度,自然是軍方會做的事情了。

此藥也先後被美國、法國軍方測試過。其中一個美國空軍做的實驗中,飛行員在連續 37 個小時不睡覺的情形下,並服用 100 mg 的 modafinil。與對照組比較,發現此藥可以「有效降低憂鬱、緊張、生氣及暴躁,並增加活力、自信心及警覺性」。

慈濟醫院藥劑部出版的「每月藥物新知」,其中有一期談到 modafinil 在猝睡症患者身上的療效:「服用 modafinil 的實驗組患者,有 50% 改善了白天打瞌睡的問題。」

接下來又繼續提到:「停止 modafinil 藥物治療後,並沒有出現任何藥物戒斷症狀。」

在《當代醫學雜誌》上,由陳昭姿藥師寫的一篇介紹中指出:美國 FDA 對 modafinil 許可的適應症裡,有一項為「在習慣作為睡眠的時段裡工作,因而導致暫時性的失眠或過度睡眠」。

這不就是「熬夜」的定義嗎?

同一篇文章說明此藥的優點:「夜晚睡眠沒有受到影響,但是白日睡眠減少。」

最後的結論:「modafinil 能夠有效減少白天過度睡眠,安全性高,副作用輕微。」

回頭看看被標成粗體字的效果,此藥在現代社會中的魅力不言而喻。

1998 年,modafinil 上市。八年後的 2006 年四月,一篇 review paper 如此寫道:「modafinil 被學生們尋求著,好用來減少他們睡眠的需求並且長時間工作。它也在高壓力、工時長的工作場合逐漸流行起來,例如華爾街的從業人員。」

但事情真有如此簡單嗎?姑且不論它後來被發現在健康人身上的效果,其實與咖啡因相差無幾。重點是這些吸引人的特性:減少睡眠與憂鬱、增加警覺與自信、並且一度被認為幾乎沒有副作用和戒斷症狀,可說是讓人更進一步接近神的「精神威而鋼」,都曾經被拿來形容另外兩個現已在法律上禁止使用的藥品──古柯鹼、安非他命。

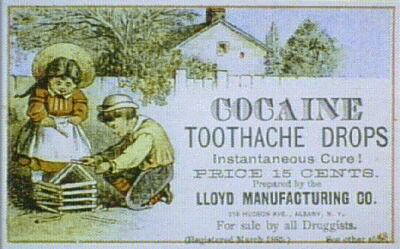

古柯鹼(Cocaine)

「這種超自然的效果……包括持續不斷的愉悅,與健康人身上所能感受到的愉悅並無不同。……感覺更能控制自己,感覺更強壯有力,更能夠去應付工作……持久而密集的心志和肉體勞動,能夠在毫無疲倦的情況下完成。那些強制對於食物和睡眠的需求,好像被一掃而空。……各方意見都一致同意……這種愉悅在之後並不會有任何疲乏或憂鬱的副作用。」

擁有這種奇蹟般特質的物質,對於人類來說都像是一種恩典。但是,這個奇蹟之藥就是古柯鹼。而這段欣喜若狂的描述,出自佛洛伊德(Sigmund Freud)在 1885 年發表的研究報告《談古柯》(Über Coca)。

古柯鹼是一種在灌木植物「古柯」(學名 Erythroxylon coca)的葉子裡存在的生物鹼。古柯原生於南美洲,在哥倫比亞、祕魯、玻利維亞被刻意種植。當地居民以嚼食古柯葉的方式來攝取古柯鹼,這種習慣的開始可以追溯到 5000 年前。食用時會混合石灰,增加唾液 pH 值,以幫助古柯鹼從口腔黏膜吸收。

嚼古柯葉在印加文明(Incan civilization)是重要的宗教儀式內容,平日被統治階級禁止隨意使用。後來印加王朝覆滅,嚼古柯葉的行為變得普遍而尋常,甚至曾一度把古柯葉當作交易的貨幣使用。新的西班牙征服者認為這個行為具有偶像崇拜的意味,不利於當地居民轉換至天主教信仰,所以反對甚至在某些地區還禁止。但後來發現,如果沒有古柯提神和減低食慾的效果,這些印加工人根本就沒有足夠的耐力可以熬得住在高緯度、缺乏食物的礦坑裡長時間工作(這些礦產顯然為西班牙人所用),於是古柯的種植和使用又再度得到西班牙統治者與教堂的「神聖祝福」了。

雖然古柯葉曾經被運到歐洲,但因為在飄洋過海的過程中,葉子裡的活性物質會不斷衰減,等送抵時已經喪失效能,所以一直未能流行起來。一直到 1850 年代,德國化學家才純化出其中的古柯鹼,並且了解它的化學性質。有了便宜、耐久的結晶形式,接下來三十年,古柯鹼極度盛行,有名的科學家與醫生們讚揚它的功效,一位義大利的神經科醫師如此寫道(顯然他也是愛用者):「我寧願在有古柯的情況下讓壽命只有十年,也不願有個可活一百萬個世紀卻沒有古柯的人生。」

最有名的古柯鹼使用者,應該就是佛洛伊德了。他曾發表《談古柯》,讚揚此藥好處,並推薦用來治療酒精成癮、嗎啡(morphine)成癮、憂鬱症、消化疾病以及其他各種雜症。直到 1887 年,佛洛伊德最後一次對於古柯鹼的書面評論,終於鬆口承認「這個藥在治療嗎啡成癮的時候,具有上癮的危險」,但他仍認為此藥在其他方面還是不具成癮性的(佛氏本人使用的口服古柯鹼錠劑,比起注射、吸食來說,的確是比較不容易上癮)。而此時已經有其他醫師提出嚴厲批評,德國的 A. Erlenmeyer,把古柯鹼視為「人類的第三大災禍」,僅次於酒精和鴉片(有趣的一點:酒精的危害度,從純學理的方式去探討,往往都是在各種毒品中名列前茅,但在現代社會中,它居然大多是合法甚至被鼓勵販售的)。

雖然在歐洲出現警告,但古柯鹼在十八世紀末十九世紀初的美國仍持續發燒。1885 年,Parke Davis 藥廠出品了 15 種形式各異的古柯鹼產品,包括香菸、吸入劑等。一年之後,喬治亞(Georgia)的藥師 John Pemberton 發明了新的飲料「可口可樂」(Coca Cola),其中含有古柯葉與可樂果中而來的古柯鹼,在禁酒令期間被推薦為酒精的代用品(1906 年,可口可樂便將其中的古柯鹼成份去除了,但仍保留咖啡因)。古柯鹼甚至做成滴劑,滴在牙齒上,來緩解小孩子長牙齒時的疼痛感。

理所當然,美國出現越來越顯著的濫用情形,直到 1914 年 Harrison Narcotic 法案頒布、禁止古柯鹼的運送和販賣為止。

古柯鹼的效果

古柯鹼的典型正面效應包括欣快感、幸福感、警覺性提高、能量增強、疲倦消失,以及大量的自信心。在適度的劑量底下,古柯鹼會讓人變得更善於交際、多話。但是在高劑量底下,會產生一連串的負面效應,包括易怒、焦慮、乏力、失眠甚至是精神疾病的症狀出現。

高度興奮狀態延續一小時後,許多吃下古柯鹼的人便會跌入一段時間的沮喪期。這種情形會讓人尋求更多的古柯鹼來逃離這種沮喪感,因此造成了毒癮。戒除古柯鹼又會造成心情低落、焦慮以及神經緊張。這種癮頭隨後又會造成一段疲勞期,讓人長時間的睡眠。

古柯鹼有強大的強制力:動物服用古柯鹼時,會完全被藥性所控制。事實上在可選擇情況下,如果它們會為了古柯鹼,而不在意電極,也會而放棄食物與水。

值得一提的是,有很長一段時間,古柯鹼被認為是一種完全不會上癮的物質。

長期使用古柯鹼會造成中風發作、心血管疾病包括心臟病發作,以及其他器官系統的損傷,也會造成腦部活動的異常,甚至是神經元的損傷。

安非他命(Amphetamine)

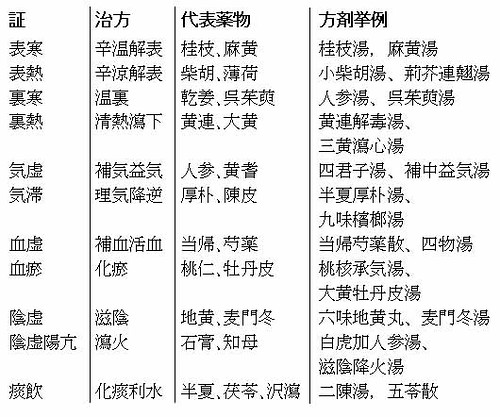

麻黃(學名:Ephedra vulgaris)這個中藥材在中醫使用超過五千年。在東漢張仲景所寫的醫學鉅著《傷寒論》當中,「麻黃湯」就是一帖被大量使用的方劑,具有解除氣喘與「發汗」的效果。

發汗,可能就是交感神經興奮的結果。麻黃中的主要有效成分麻黃素(ephedrine),結構與安非他命類似,具有減退食慾和增強能量的效果,曾一度被當作減肥藥來使用,但因為心臟毒性的關係,於 2004 年被 FDA 禁止使用。

1920 年代,純化的麻黃素抗痙攣的特性使其成為治療氣喘的特效藥,但是,醫界很快就發現他們對於麻黃素的需求遠遠超過供應量,所以必須尋找一個化學合成的替代品。而這個替代品就是安非他命,在 1887 年由 Edeleano 合成出來。Smith, Kline & French 藥廠在 1932 年製造了一種含有安非他命的吸入劑,在棉片中含有 250 mg 的有效成分,可以緩解鼻部和支氣管的阻塞。

不幸的是,(想當然)有人開始濫用這些吸入劑,特別是某些不需處方就可入手的種類。也有人打開吸入劑,取出含有安非他命的棉片,嚼食、吞下,或是萃取還原作為注射之用。

藥片形式的安非他命在 1935 年面世作為治療猝睡症(回想起之前提到的 modafinil)之用。直到 1940 年代,安非他命廣受醫師(古柯鹼也受到這個族群的喜愛)歡迎,曾有人把這藥品用在 39 種不同的臨床症狀上。美國軍方用來讓士兵在執勤時保持警覺(again,remind of modafinil)。

二次戰後,美國在安非他命的日常使用上急遽增加。1950 到 1960 年代,學生使用安非他命就像今天的咖啡因一樣,用來熬夜唸書準備考試。1970 年代早期的使用量達到最高峰,光是合法的安非他命製造就超過 100 億顆!

雖然被列為管制藥品,但直到今日,安非他命仍被軍方使用著,在醫學上也被用來治療過動症(ADHD)的小孩。

安非他命的效果

與古柯鹼類似,安非他命產生高度的警覺性、自信心增加、欣快感、疲倦減少、幸福感。另外,也會減少睡眠需求,以及增加簡單心智工作的表現,因此被軍方、長時間工作者、運動員、學生等使用。

但是其上癮的強制力與古柯鹼類似,而且具有神經毒性,會造成多巴胺及血清素相關傳導的破壞。長期使用會造成類似精神分裂症的症狀。

結語

古柯鹼與安非他命都曾經是醫藥界一顆閃亮的星星,被視為救世的仙丹,但事後證明,所有看起來完美得不像是真的事情,就往往不會是真的。

這些藥物在數十年過去、產生無數的受害者之後,才確定了其被禁止的命運。在這之前,藥商甚至印製宣傳手冊,把這些藥形容為老少咸宜、可治百病;醫師也隨之起舞,大膽向民眾推薦藥物;而政府的動作往往慢半拍又容易受各方勢力遊說。最後,其實並不存在著一個真正的把關者,可以確保大家的用藥安全。在商業利益之下,倫理道德是可以隨意扭曲的。

看了過去的例子之後,我對於現在這款 modafinil,只有抱持著更戒慎恐懼的心,密切觀察之後的情勢。

事實上,「藥」與「毒」只在一線之間。

參考資料

‧《Psychopharmacology: drugs, the brain, and behavior》,Jerrold S. Meyer, Linda F.,Sinauer Associates,2005

‧《上癮五百年:癮品與現代世界的形成》,D. T. Courtwright,薛絢譯,上海人民出版社,2004

‧網站「小小神經科學」

標籤:

exploit

訂閱:

意見 (Atom)